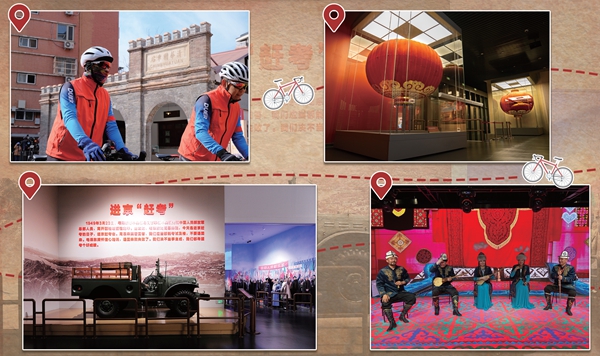

近期,北京多個(gè)紅色歷史遺跡修繕后亮相。左上:尹希寧 攝;右下:實(shí)習(xí)生谷曉涵 攝;其余為受訪者供圖

74年前的春天,中國共產(chǎn)黨“進(jìn)京趕考”。

清華園車站是當(dāng)年3月25日毛澤東率領(lǐng)中共中央機(jī)關(guān)和中國人民解放軍總部抵京后的第一個(gè)落腳點(diǎn)。

今年的3月25日,修繕之后的清華園車站舊址以紅色展廳的姿態(tài)開門迎客,至此,“進(jìn)京趕考之路(北京段)”的重要?dú)v史地點(diǎn)全部亮相。從清華園車站舊址出發(fā),途經(jīng)頤和園益壽堂、中共中央香山駐地舊址,最終抵達(dá)香山革命紀(jì)念館,參觀者可以完整體驗(yàn)“進(jìn)京趕考之路(北京段)”的行進(jìn)路線。

據(jù)北京市文物局局長陳名杰介紹,近年來,北京市全面推進(jìn)革命文物集中連片保護(hù)利用,基本形成以中國共產(chǎn)黨早期北京革命活動紀(jì)念館、中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館、香山革命紀(jì)念館為核心的建黨、抗日戰(zhàn)爭、新中國成立三大紅色文化主題片區(qū)。

連點(diǎn)成線的“進(jìn)京趕考之路(北京段)”也將成為北京市“新中國成立主題片區(qū)”的重要組成部分。

陳名杰說,散落的紅色資源用特定的主題串起來后,能讓參觀者對一段歷史有全面了解。參觀者在參觀一個(gè)點(diǎn)時(shí),自然會聯(lián)想到另一處,也能清晰地了解到每一處革命文物點(diǎn)在黨的歷史上的坐標(biāo)。

“打卡一處,會對下一處更有期待。”陳名杰說,文物保護(hù)工作者的使命責(zé)任就是要給年輕的一代傳遞系統(tǒng)的歷史觀,北京市推進(jìn)的文物連點(diǎn)成線、成片就是嘗試。

追根溯源,讓文物呈現(xiàn)歷史

在陳名杰看來,要培養(yǎng)擁有文化自信的年輕一代,需要經(jīng)歷文化呈現(xiàn)、文化認(rèn)同、文化自信“三部曲”,做好文物的高質(zhì)量呈現(xiàn)是根本。

了解一段歷史最直觀的方式,就是找到“在場”文物。

清華園車站舊址一段京張鐵路老鋼軌,曾見證了毛澤東等老一輩革命家抵達(dá)進(jìn)京“趕考”進(jìn)入北京的第一站;頤和園益壽堂的柚木花卉紋五腿拼桌,親歷了國共兩黨共商和平接管北平事宜;香山革命紀(jì)念館序廳的兩盞大紅燈籠,曾“聆聽”了天安門上那句著名的“中華人民共和國中央人民政府今天成立了”……

2022年6月“進(jìn)京趕考之路(北京段)”保護(hù)利用工作啟動后,展陳籌備組就開始著手編寫中共中央進(jìn)京“趕考”大事記。

香山革命紀(jì)念館副館長、展陳籌備組組長都斌介紹,組員分赴中央檔案館、北京市檔案館、海淀區(qū)檔案館、清華大學(xué)校史館,和平津戰(zhàn)役紀(jì)念館、西柏坡紀(jì)念館、中國鐵道博物館、詹天佑紀(jì)念館等地查閱檔案資料,征集到文物史料80余件(套)。

今年3月25日,中共中央進(jìn)京“趕考”74年后,京張鐵路的鐵軌、枕木、里程碑按照中國鐵道博物館專家提供的材料,在清華園車站舊址復(fù)原展出。

而在進(jìn)京“趕考”沿線的終點(diǎn)站香山革命紀(jì)念館,展陳籌備工作早在2018年4月就已啟動。

古建要修繕、文物要搜集、展館要“拔地而起”,這對工作人員來說是個(gè)不小的難題。

按香山革命紀(jì)念館文物征集研究部副主任桂星星的說法,這是個(gè)“從無到有,從有到多”的過程。桂星星說,籌備建館時(shí)共征集到約2400件文物,開館后又新征集到3000多件,其中近一半為無償捐贈。

無償捐贈的文物中,最遠(yuǎn)的來自美國舊金山。桂星星介紹,旅美華人作家招思虹曾捐出一本1949年的美國《生活》雜志,記載了人民解放軍于當(dāng)年2月3日進(jìn)入北平的場景。如今,這本雜志已在香山革命紀(jì)念館向公眾展出。

文物串起歷史主題線,長線連成紅色歷史文化片區(qū)。近年來,根據(jù)《北京市關(guān)于推進(jìn)革命文物保護(hù)利用工程(2018-2022年)的實(shí)施方案》,建黨、抗日戰(zhàn)爭、新中國成立三大紅色文化主題片區(qū)內(nèi),一大批紅色資源進(jìn)行提升改造,集中呈現(xiàn)恢弘的革命歷史和豐富的紅色文化資源。

就在清華園車站舊址開展后的幾天,地處北京西單繁華地段的蒙藏學(xué)校舊址,在歷經(jīng)騰退、修繕、展陳布置等工作后也面向公眾開放。蒙藏學(xué)校是中國共產(chǎn)黨歷史上第一個(gè)由少數(shù)民族黨員組成的黨支部誕生地。

用故事讓沉默的建筑活起來

激活文物的生命力,不外乎讓文物“開口說話”。也就是說,文物不僅要展出來,更要把歷史故事“講”出來。在陳名杰看來,文物工作者需要下功夫的是,怎么把故事講好發(fā)揮作用,這需要不斷地創(chuàng)新。

與頤和園益壽堂、香山革命紀(jì)念館相比,清華園車站舊址要小得多,展陳面積僅210平方米。如何在小空間內(nèi)講出好故事?

都斌說,為有效利用展陳空間,最大限度保護(hù)舊址本體、保持舊址原有風(fēng)貌,展覽籌備組同舊址修繕團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目啟動之初,就進(jìn)行過多輪研討,最后形成了“核心內(nèi)容做加法,歷史背景做減法,突出政治性、思想性、藝術(shù)性、互動性”的方案。

實(shí)際的布展中不難發(fā)現(xiàn),“進(jìn)京趕考之路”主線上的展陳“不惜筆墨”,“唐縣夜宿 夙夜奉公”“保定暫住 諄諄教誨”“涿縣轉(zhuǎn)車 體察民情”“北平首站 歷史新篇”等故事以歷史照片和史料相結(jié)合的形式講述。此外,還將部分文獻(xiàn)資料裝入數(shù)字設(shè)備中,以交互形式展出。

香山革命紀(jì)念館布展期間,中央軍委原作戰(zhàn)處參謀趙光琛出借了“勞動大學(xué)通行證”章、中國人民解放軍軍徽樣徽。工作人員領(lǐng)取徽章后,用專門的無酸文物保存袋進(jìn)行保護(hù)。

2019年開館后,包括趙光琛老人在內(nèi),不少捐贈者或革命先輩的后人一同受邀到館參觀。趙光琛老人在參觀后決定,將出借的文物無償捐獻(xiàn)了。桂星星還記得,趙光琛老人在觀展時(shí)說,“我整個(gè)人都是黨的,還有什么不能給?”

今年2月,趙光琛老人捐贈的“勞動大學(xué)通行證”章獲評國家一級文物。

“捐贈者把文物捐贈給紀(jì)念館之后,我們要想方設(shè)法在保護(hù)好、研究透的前提下,跟捐贈者形成良性的互動。”桂星星提到,對于無償捐贈的文物,展館盡可能流動展出。同時(shí),挖掘文物背后蘊(yùn)含的故事和精神,帶動更多人加入文物搜集和捐贈中。

紅色歷史坐標(biāo)系塑造文化自信

在新時(shí)代的趕考之路上,如何培養(yǎng)擁有“四個(gè)自信”的青少年?首都搭建的紅色歷史坐標(biāo)系已指出了答案。

今年3月25日,20余位首都大學(xué)生組成的騎行隊(duì)伍,以清華園舊址為起點(diǎn),重走了74年前的“進(jìn)京趕考之路”。

這是北京大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院大三學(xué)生楊文宇第一次來到清華園車站舊址。“這不僅僅是一次簡單的騎行,更是對于老一輩革命家‘趕考’路線的感悟和認(rèn)知。”楊文宇說。

3天后的早晨,中央民族大學(xué)附中的前身、蒙藏學(xué)校舊址內(nèi)一棵近400歲的棗樹,以嶄新的面貌迎接了師生代表。中央民大附中高二6班學(xué)生韋海鑫形容,它“歷經(jīng)百年風(fēng)雨依然挺立”。

這棵棗樹曾“旁聽”過李大釗等革命先驅(qū)的交談。近年,它又見證著蒙藏學(xué)校舊址一步步的保護(hù)利用。

蒙藏學(xué)校舊址的展陳采取了展覽+體驗(yàn)的方式,著力打造首個(gè)“中華民族共同體體驗(yàn)館”。根據(jù)舊址空間布局,在西院設(shè)立了“中華一脈 同心筑夢——中國共產(chǎn)黨民族工作光輝歷程和偉大成就主題展”和“蒙藏學(xué)校舊址專題展”,在東院推出了“中華民族優(yōu)秀文化體驗(yàn)區(qū)”,吸引參觀者“打卡”體驗(yàn)。

3D展映廳、情境體驗(yàn)廳,以及來自全國各省份推薦的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目及表演團(tuán)隊(duì)的駐場展演更具互動性。在文化體驗(yàn)區(qū),市民可以身穿各民族服裝,體驗(yàn)原汁原味的民族音樂、舞蹈、美術(shù)、醫(yī)藥、手工藝等,沉浸式感受中華文化魅力。

一些外界的助力也很重要。北大紅樓與中共早期北京革命活動相關(guān)舊址自2021年6月亮相以來累計(jì)接待觀眾超220萬人次。在陳名杰看來,如果沒有電視劇《覺醒年代》的熱播,也不會有今天北大紅樓時(shí)常一票難求的現(xiàn)象。《覺醒年代》幫助了北大紅樓做足文化呈現(xiàn),讓當(dāng)代的年輕人產(chǎn)生心靈的共鳴。

眼下,古都北京的熱門“打卡”點(diǎn)、旅游路線上已迎接一批批游客。或許,不少游客的攻略里,已經(jīng)畫上了這個(gè)紅色歷史坐標(biāo)系。